宝洁的江湖之央视论剑――走稳了再跑

跨国公司介入央视标王的争夺,道理何在?

跨国公司对“标王”的看法到目前为止已经经历了三个阶段,第一阶段是当闹剧看,因为这种方式是中国特色,世界上绝无仅有,而且早期的几个标王都死得很惨。第二阶段是持观望态度,有些快速消费品和大众化耐用消费品尽管产品没有什么创新,甚至是抄袭或复制来的产品,通过央视广告“一举成功”后活了下来,而且活得还不错,说明了一定的道理。第三阶段才是尝试着参与,部分生产快速消费品和大众化耐用消费品的跨国公司在充分认识了中国国情之后,在某种程度上说服了他们的总部领导,在本土化上又前进了一步。应当说这仅仅是开始,带有一定的试探性。当然这个动作绝不是心血来潮,而是在分析了几年的数据之后才动手的,因为这些跨国公司过去已经通过电视广告取得了一定的成效,现在的问题是加大力度,可以说他们已经基本完成了充分的市场调查,产品创新和渠道建设,只剩下“临门一脚”了,那就是通过市场宣传来启动中低档市场,扩大目标客户群的范围,换句话说,他们已经走稳了,现在是加速跑的时候了。

过去,跨国公司的目标客户大多集中在次主流市场,即中高端客户,因为这些人属于中产阶层或富裕阶层,很容易接受他们的理念和诉求,对品质和品牌比较看中,是最理性的消费群体。当他们在中高端客户市场站稳之后,必然会向下延伸,去争取市场规模更大的中低端客户,这时候电视广告的价值就体现出来了(按比例计算的话,电视广告的受众主要是中低端客户)。当然,与之配套的产品策略、价格策略、渠道策略已经完成了。

企业靠什么在市场上制胜?

做市场营销工作的人都知道4P理论,这是最经典也是最基础的营销体系,即在市场细分的基础上找准目标客户群之后,给消费者一个清晰的定位,从而拉开与竞争对手的距离。大家知道,市场竞争是一个互动的游戏,成败不看绝对水平和成绩,而看相对水平和成绩,即比竞争对手好多少。当你的竞争对手是一些在各方面与你水平不相上下的企业时(包括管理、产品创新、品牌影响力等),广告会产生催化剂的作用,但是当对手的水平高于你时,而且也意识到广告的价值时,麻烦就来了。我认为在4P之中,靠产品创新拉开距离通常要花8~10年的工夫;靠把握市场行情,消费者动态和竞争形势等因素来拉开距离通常要花3~5年的工夫;靠销售渠道和终端建设来拉开距离通常要2~3年时间;而靠市场宣传(尤其是广告宣传)来拉开距离通常只需要半年时间。可以说,中国企业过去是选择了一种“投资少、见效快”的方式来拉开距离,即不在产品创新这个核心环节上“下功夫”,而是在市场宣传上“下功夫”,实现了“短、平、快”的突破。但是“短、平、快”的打法却很难建立壁垒(即阻止竞争对手加入),更谈不上什么竞争优势,随时有被对手超越的可能性,因此就注定了无法实现可持续发展。所以我的结论是:靠市场宣传可以快速启动市场,却无法建立竞争优势。

从轰动一时的杰克?威尔奇中国布道,到其他世界级管理大师、营销大师纷纷来中国讲学,就可以折射出我们“赶超”欧美的迫切程度,可是大多数参与过这些活动的人都没能得到最想要的东西(除了面子上的一些收获以外)。不是洋医生解决不了中国的土问题,而是环境的不同,管理上的差距太大。用句不太“礼貌”的话来说,让大学教授给小学生讲课很难取得好效果,我们的问题“太简单”了。我认为绝大多数中国企业现在要学的是跨国公司15~20年之前所推崇的管理理念和管理体系,去了解他们当初是怎么做的,尤其是他们刚来中国时都做了些什么。企业的规范化,对如何走稳非常有帮助,不要再让浮躁的心态折磨自己,先把企业管理(尤其是营销管理)的基础打好了再说。我认为靠差异化的产品和个性去赢得消费者的心才是持久的,而要做到产品创新就必然涉及到市场调研这些基础工作,这才是营销工作的核心。我的结论是:营销工作的重中之重是产品创新,而不是广告宣传。

中国企业应当如何应对?

企业的健康发展如同一场马拉松比赛,一时的领先是没有意义的,只有实现可持续发展才是硬道理,而要做到这一点就必须认同“走稳了再跑”这种思路。跨国公司在中国大多经历了三个发展阶段,即打基础、发展、腾飞,每个阶段大约5~8 年时间,正是因为他们认同“走稳了再跑”这个道理,所以才不会急于求成。在前两个阶段,更多的是建立企业文化、培养专业人才、形成规章制度、进行市场调查和竞争分析,这些基础性的工作花费很大,也绝不是一日之功,可是一旦完成了这些基础工作,地基就很结实,与竞争对手的距离也就慢慢拉开了,因为竞争对手建立(或复制)这些体系的难度非常大,竞争优势才可能建立。

从市场营销的角度来看,在中国企业中,现在设置了真正意义上的市场部的企业屈指可数,很多企业的市场部(或者叫营销部)要么是销售支持部(侧重于销售方面的辅助工作),要么是市场宣传部(侧重于广告和促销活动),很少企业的市场部是以产品市场为核心的(负责新产品创新),而各种市场调查、竞争分析、战略设计等工作也大多被忽视或外包,这是与跨国公司有本质区别的地方,跨国公司里从事产品市场和市场开发的人远远多于做销售支持和市场宣传的人,因为他们知道营销的核心是什么,重点在哪里。在国内企业里,一个非常普遍的现象就是市场部经理大多是兼职的,他的首要工作是销售,次要工作才是市场,因为销售的压力很大,所以不能产生短期效益的市场工作也就靠边站了,能有20%的时间做市场工作就已经不错了。所以我的结论是:要想与跨国公司在同一个平台上竞争,就要按照游戏规则出牌,就需要做扎扎实实的基础工作,首先要有组织上的保障,先把市场部与销售部分离,再明确营销的核心和重点是什么,然后再谈如何做市场营销。

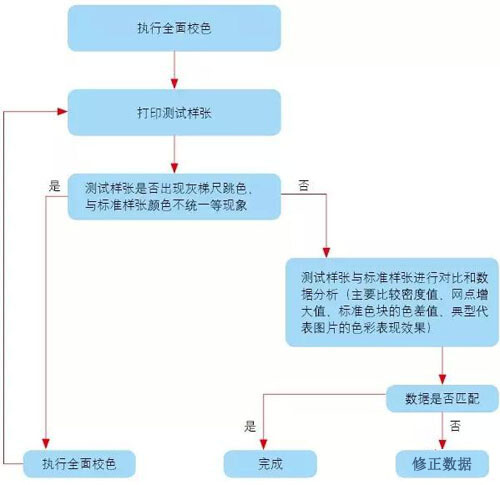

强调市场营销的核心是产品创新并不意味着市场宣传不重要,而是说在营销组合里,有一个先后顺序的问题,我认为只有把基础做好了,把其他三个P做(准备)好了,才能开始做最后一个P,那就是市场宣传,否则知名度起来后,消费者感受不到产品独到的价值,企业也只能昙花一现。另外,很多国人经常把市场营销理解为广告宣传,所以把企业在广告策略上的变迁说成是营销模式的变迁,其实这很危险,跨国公司参与央视标王的竞争并不意味着他们的营销理念和营销模式发生了什么变化,这只是一个战术动作。只要看一下跨国公司一贯的营销思路就清楚了,一般是先了解市场(目标客户分析、价格策略、竞争对手分析等),可能花5年时间,也可能花10年时间,因为要有足够的数据来支撑,来判断、决策,即使错失短期的机会也在所不惜,他们不会看到某个企业这样做成功了就认为是“成功模式”;其次是做产品创新,根据市场调查的数据来制订下一步的产品发展战略和路线图(通常是未来5年的产品规划);然后是通路建设规划,在目标市场上进行布局,比如何时从一线市场走向二线市场,何时从二线市场走向三线市场,何时从三线市场走向四线市场,这是急不得的,需要根据消费能力来确定。等所有这三个P都基本完成了,才开始做最后一个P,即市场宣传,从而引爆流行。

跨国公司对“标王”的看法到目前为止已经经历了三个阶段,第一阶段是当闹剧看,因为这种方式是中国特色,世界上绝无仅有,而且早期的几个标王都死得很惨。第二阶段是持观望态度,有些快速消费品和大众化耐用消费品尽管产品没有什么创新,甚至是抄袭或复制来的产品,通过央视广告“一举成功”后活了下来,而且活得还不错,说明了一定的道理。第三阶段才是尝试着参与,部分生产快速消费品和大众化耐用消费品的跨国公司在充分认识了中国国情之后,在某种程度上说服了他们的总部领导,在本土化上又前进了一步。应当说这仅仅是开始,带有一定的试探性。当然这个动作绝不是心血来潮,而是在分析了几年的数据之后才动手的,因为这些跨国公司过去已经通过电视广告取得了一定的成效,现在的问题是加大力度,可以说他们已经基本完成了充分的市场调查,产品创新和渠道建设,只剩下“临门一脚”了,那就是通过市场宣传来启动中低档市场,扩大目标客户群的范围,换句话说,他们已经走稳了,现在是加速跑的时候了。

过去,跨国公司的目标客户大多集中在次主流市场,即中高端客户,因为这些人属于中产阶层或富裕阶层,很容易接受他们的理念和诉求,对品质和品牌比较看中,是最理性的消费群体。当他们在中高端客户市场站稳之后,必然会向下延伸,去争取市场规模更大的中低端客户,这时候电视广告的价值就体现出来了(按比例计算的话,电视广告的受众主要是中低端客户)。当然,与之配套的产品策略、价格策略、渠道策略已经完成了。

企业靠什么在市场上制胜?

做市场营销工作的人都知道4P理论,这是最经典也是最基础的营销体系,即在市场细分的基础上找准目标客户群之后,给消费者一个清晰的定位,从而拉开与竞争对手的距离。大家知道,市场竞争是一个互动的游戏,成败不看绝对水平和成绩,而看相对水平和成绩,即比竞争对手好多少。当你的竞争对手是一些在各方面与你水平不相上下的企业时(包括管理、产品创新、品牌影响力等),广告会产生催化剂的作用,但是当对手的水平高于你时,而且也意识到广告的价值时,麻烦就来了。我认为在4P之中,靠产品创新拉开距离通常要花8~10年的工夫;靠把握市场行情,消费者动态和竞争形势等因素来拉开距离通常要花3~5年的工夫;靠销售渠道和终端建设来拉开距离通常要2~3年时间;而靠市场宣传(尤其是广告宣传)来拉开距离通常只需要半年时间。可以说,中国企业过去是选择了一种“投资少、见效快”的方式来拉开距离,即不在产品创新这个核心环节上“下功夫”,而是在市场宣传上“下功夫”,实现了“短、平、快”的突破。但是“短、平、快”的打法却很难建立壁垒(即阻止竞争对手加入),更谈不上什么竞争优势,随时有被对手超越的可能性,因此就注定了无法实现可持续发展。所以我的结论是:靠市场宣传可以快速启动市场,却无法建立竞争优势。

从轰动一时的杰克?威尔奇中国布道,到其他世界级管理大师、营销大师纷纷来中国讲学,就可以折射出我们“赶超”欧美的迫切程度,可是大多数参与过这些活动的人都没能得到最想要的东西(除了面子上的一些收获以外)。不是洋医生解决不了中国的土问题,而是环境的不同,管理上的差距太大。用句不太“礼貌”的话来说,让大学教授给小学生讲课很难取得好效果,我们的问题“太简单”了。我认为绝大多数中国企业现在要学的是跨国公司15~20年之前所推崇的管理理念和管理体系,去了解他们当初是怎么做的,尤其是他们刚来中国时都做了些什么。企业的规范化,对如何走稳非常有帮助,不要再让浮躁的心态折磨自己,先把企业管理(尤其是营销管理)的基础打好了再说。我认为靠差异化的产品和个性去赢得消费者的心才是持久的,而要做到产品创新就必然涉及到市场调研这些基础工作,这才是营销工作的核心。我的结论是:营销工作的重中之重是产品创新,而不是广告宣传。

中国企业应当如何应对?

企业的健康发展如同一场马拉松比赛,一时的领先是没有意义的,只有实现可持续发展才是硬道理,而要做到这一点就必须认同“走稳了再跑”这种思路。跨国公司在中国大多经历了三个发展阶段,即打基础、发展、腾飞,每个阶段大约5~8 年时间,正是因为他们认同“走稳了再跑”这个道理,所以才不会急于求成。在前两个阶段,更多的是建立企业文化、培养专业人才、形成规章制度、进行市场调查和竞争分析,这些基础性的工作花费很大,也绝不是一日之功,可是一旦完成了这些基础工作,地基就很结实,与竞争对手的距离也就慢慢拉开了,因为竞争对手建立(或复制)这些体系的难度非常大,竞争优势才可能建立。

从市场营销的角度来看,在中国企业中,现在设置了真正意义上的市场部的企业屈指可数,很多企业的市场部(或者叫营销部)要么是销售支持部(侧重于销售方面的辅助工作),要么是市场宣传部(侧重于广告和促销活动),很少企业的市场部是以产品市场为核心的(负责新产品创新),而各种市场调查、竞争分析、战略设计等工作也大多被忽视或外包,这是与跨国公司有本质区别的地方,跨国公司里从事产品市场和市场开发的人远远多于做销售支持和市场宣传的人,因为他们知道营销的核心是什么,重点在哪里。在国内企业里,一个非常普遍的现象就是市场部经理大多是兼职的,他的首要工作是销售,次要工作才是市场,因为销售的压力很大,所以不能产生短期效益的市场工作也就靠边站了,能有20%的时间做市场工作就已经不错了。所以我的结论是:要想与跨国公司在同一个平台上竞争,就要按照游戏规则出牌,就需要做扎扎实实的基础工作,首先要有组织上的保障,先把市场部与销售部分离,再明确营销的核心和重点是什么,然后再谈如何做市场营销。

强调市场营销的核心是产品创新并不意味着市场宣传不重要,而是说在营销组合里,有一个先后顺序的问题,我认为只有把基础做好了,把其他三个P做(准备)好了,才能开始做最后一个P,那就是市场宣传,否则知名度起来后,消费者感受不到产品独到的价值,企业也只能昙花一现。另外,很多国人经常把市场营销理解为广告宣传,所以把企业在广告策略上的变迁说成是营销模式的变迁,其实这很危险,跨国公司参与央视标王的竞争并不意味着他们的营销理念和营销模式发生了什么变化,这只是一个战术动作。只要看一下跨国公司一贯的营销思路就清楚了,一般是先了解市场(目标客户分析、价格策略、竞争对手分析等),可能花5年时间,也可能花10年时间,因为要有足够的数据来支撑,来判断、决策,即使错失短期的机会也在所不惜,他们不会看到某个企业这样做成功了就认为是“成功模式”;其次是做产品创新,根据市场调查的数据来制订下一步的产品发展战略和路线图(通常是未来5年的产品规划);然后是通路建设规划,在目标市场上进行布局,比如何时从一线市场走向二线市场,何时从二线市场走向三线市场,何时从三线市场走向四线市场,这是急不得的,需要根据消费能力来确定。等所有这三个P都基本完成了,才开始做最后一个P,即市场宣传,从而引爆流行。