计算机油墨配色方法及原理分析(二)

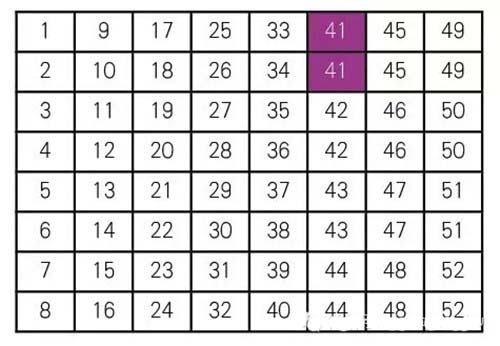

三、计算机配色原理及系统 1.Kubelka-Munk理论及其局限性 K-M理论早在1931年就已提出,但是直到1958年才开始成功地用于纺织印染行业,印刷行业应用该理论则始于20世纪70年代。美国、日本等国家开发的计算机配色系统,基本上仍采用这个理论。 通过对K-M理论的一系列推导,给出了适于配色计算的函数最简形式及其导数形式: K/S=(1-r)2/2r r=K/S+1-[(K/S+1)2-1]1/2 式中r代表波长下的反射率;K为吸收系数,代表在无限厚的平面介质中,扩散照明光入射后,微元厚度介质层对光的吸收率;S为散射系数,代表微元厚度对光的散射率。 到目前为止,计算机配色(CCM)的基本原理仍然沿用K-M理论。例如光谱视觉匹配方法、计算机反射光谱法配色、电脑配色逼近算法等都是以K-M理论为基础的。但K-M理论在实际应用中,其理论计算与具体实践之间常出现差异,究其原因可归纳为两个因素。 ①K-M理论本身是在一定的假设条件下推导的。 第一,设色层厚度为x,光照落在任一微元层dx时,不考虑界面引起的反射,其结果必定导致应用该理论的色层是浸没在相同折射指数的介质中,这种为了使问题简化而忽略界面上不同折射指数的算法,可能造成误差。 第二,dx是色层厚度x内的任一微元层,这样求出的吸收系数和散射系数,使用时被认为整个色层是相同均匀的,但这种假定难以应用于消光或半消光的油化材料。 第三,色层内的着色剂颗粒是混乱排列的,使色层内的光照成为一种漫扩散形式,颗粒完全浸没在扩散效应中,产生上下两个通道。但实际应用中,当颗粒存在于薄片形式的油化薄膜中,大多数呈水平方向排列时,将引起两个通道光通量假定的破坏。 第四,在薄色层上,光线来不及散射就已经进入色层内部,在暗色调处,相当多的光线在散射前已被吸收,所以这些进入色层的光束不呈扩散状态,致使实验结果出现较大差异。 ②印刷行业在描述油墨叠加效果时必须考虑光与颜料颗粒的相互作用及油墨的物理性质。在实际应用中,应该说K-M理论中包含两个双常数,分别为吸收系数K和散射系数S,油墨对光的散射能力与基质的散射能力相比可以忽略,因而油墨的呈色原理主要是油墨对光的选择性吸收,而油墨对入射光的吸收能力受油墨层厚度及油墨浓度的影响。K-M理论是以不透明介质为前提提出来的,而印刷中使用的油墨是透明性或半透明性的,因此,K-M理论有很大不足。 2.利用三刺激值进行计算机油墨配色 (1)三刺激值配色 目前国内外的电脑配色系统所使用的数学模型以K/S函数为主流,针对K/S的局限性和印刷工业的特点,本文提出了利用三刺激值进行配色的方法。该方法不使用K/S值、反射率等表色指标,仅用三刺激值作为表色指标。 在K/S理论的基础上也可进行三刺激值配色,但需要分段建立K/S值与浓度的数据库,研究三刺激值与浓度之间的关系,即三刺激值与网点百分比之间的关系。印刷中,转换三刺激值与网点百分比之间的方法主要有用纽介堡方程转换、用矩阵变化方法转换和采用查找表转换,本文选用色谱建立查找表进行转换。(待续)